深刻化するマンションの課題と対策 ~「2つの老い」とどう向き合うか~

日本においてマンションは今や、国民の1割以上が暮らす主要な居住形態となっています。

2024年末の時点で、全国のマンションストック数は約713万戸、居住人口は1,600万人を超えるとされています。都市部を中心に、なくてはならない住宅形態として定着したマンションですが、現在、非常に大きな転換期を迎えています。

その背景にあるのが、**「建物」と「人」の“2つの老い”**です。

建物の老朽化が進み、同時に住人の高齢化や非居住化(空き家化・賃貸化)が進行する中、マンションは今、大きな課題に直面しています。

今回のコラムでは、国土交通省の「マンション政策小委員会とりまとめ」(令和7年2月)や、マンション管理センターの最新情報をもとに、現状と課題、そして今後の方向性についてわかりやすく解説します。

1. 迫る「高経年マンション」の波

令和5年末現在、築40年以上のいわゆる“高経年マンション”は全国に約137万戸ありますが、10年後には約2倍の274万戸、20年後には約3.4倍の464万戸に達する見込みです。また、築年数が経つほど高齢世帯の割合が増える傾向にあり、高経年マンションの約5割を70歳以上の世帯主で占めています。

高経年マンションでは以下の問題が生じています。

外壁の剥落や鉄部の腐食

配管設備の劣化による漏水

耐震性の不足(旧耐震基準の建物が約103万戸存在)

こうした状況は、住人の安全・安心を脅かすだけでなく、資産価値の大幅な下落にも直結します。

2. 組合運営の困難と「管理の老い」

建物だけでなく、住人(区分所有者)の高齢化や非居住化も進んでいます。新築時から投資目的で所有されるケースも多くあり、賃貸化や空き住戸化の進行とあわせて、区分所有者が居住していないことが顕著となっています。また、高経年マンションでは、70歳以上の世帯主が半数を超えるケースも珍しくありません。

その結果、以下のような「管理不全」が問題化しています。

管理組合の役員が見つからない

総会の開催が困難(定足数不足)

修繕積立金の増額に合意が得られない

長期修繕計画の策定・見直しが滞る 等々・・・

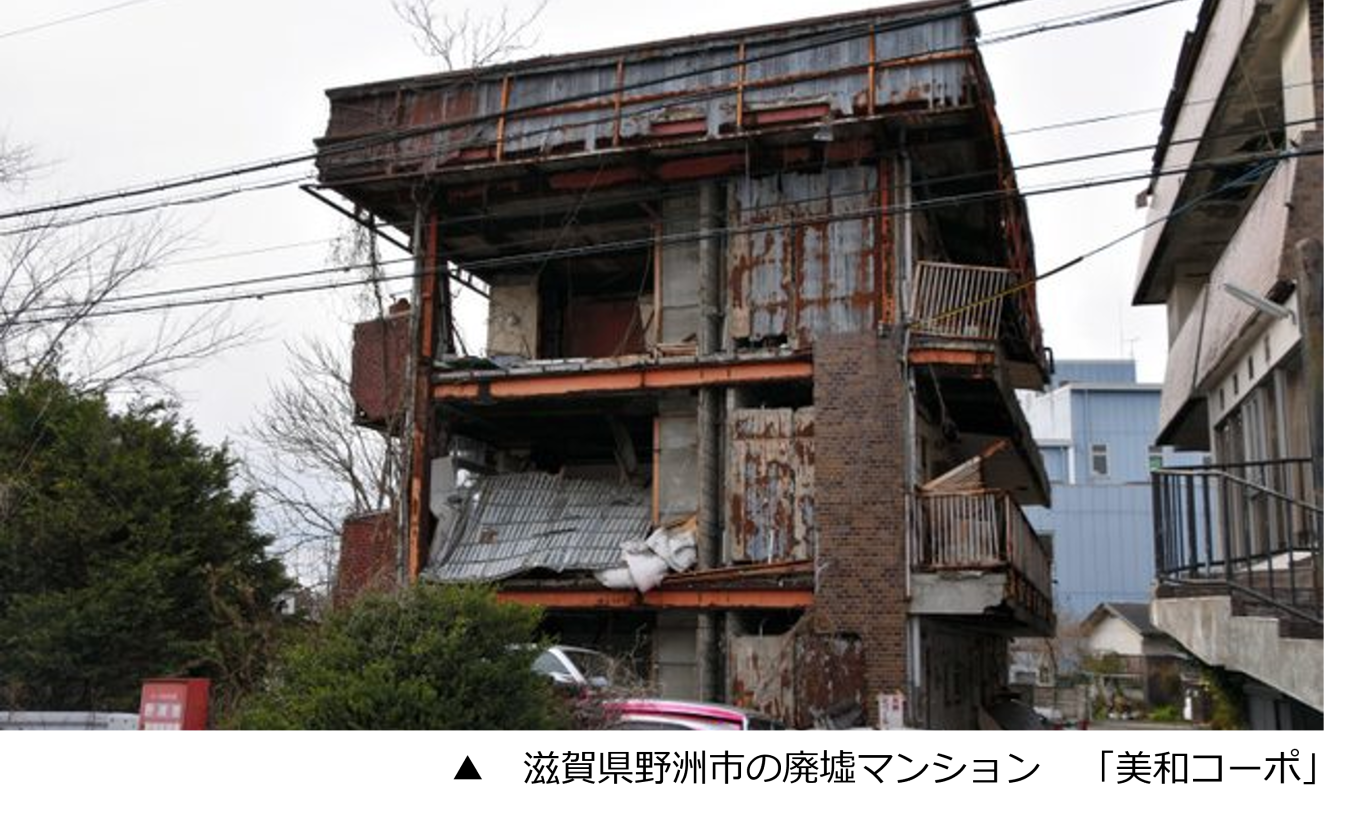

管理不全のまま放置されたマンションは、いずれ「スラム化」の道をたどるリスクがあり、行政代執行による解体となった実例もあります。

■2020年滋賀県野洲市の廃墟マンション解体事例

(現時点)2025年9月までの最新情報

・市は空き家対策特別措置法に基づく行政代執行で、解体を実施。

・解体費要は総額約1億1800万円。

・所有者9名 法人1名を除く個人8名に、1人当たり1300万円以上の支払いを求める。

・行方不明の邦人所有者には請求できず、対応が難航している。

・未回収分額は2021年時点で約7900万円にのぼり、その後の進展は報じられていない。

・未回収分は結果的に市や県(すなわち税金)でおぎなわれる可能性が高いが、明確な決着には至っていない。

※こちらはあくまで一例にすぎません。実際には全国各地で同様のケースが発生しており、その対応や結果は自治体や所有者の状況によって大きく異なります。もし関心をお持ちの方は、他の事例についてもしらべてみると、それぞれの地域や物件ごとの課題が教訓がみえてきます。

3. 管理計画認定制度の活用と課題

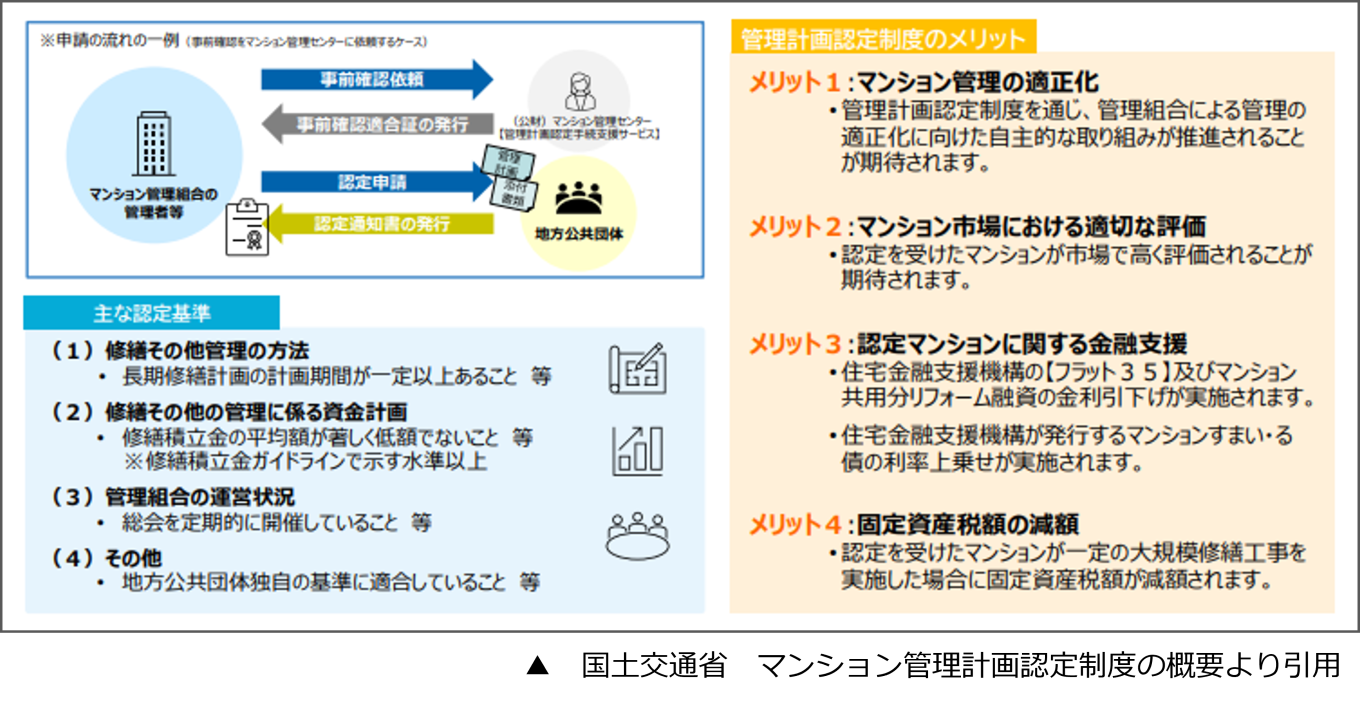

こうした課題に対処するため、2022年にスタートしたのが**「マンション管理計画認定制度」**です。これは、一定の基準を満たした管理計画に対して地方自治体が認定を行う制度で、管理の“見える化”や修繕積立金の適正化を目的としています。

しかし2024年末時点での認定数は1,642件。

全国のマンションストック戸数の約3%に過ぎず、制度の普及はまだまだ途上です。

今後は、新築マンションの段階から予備認定を義務化することや、認定マンションの情報公開(ステッカー、不動産サイトでの明示)など、“選ばれるマンション”としてのインセンティブ付与が求められています。

また、既存マンションにおいては、適切な大規模修繕工事にむけた修繕積立金の値上げも、区分所有者の合意が得られず、決議にいたらなかったというケースも多く存在しています。

4. 「管理者=管理業者」の仕組みにも課題

近年、区分所有者の高齢化や担い手不足を背景に、管理組合の運営が困難なマンションが増えています。

その解決策のひとつとして導入が広がっているのが、管理会社がそのまま「管理者」となる**「管理業者管理者方式」**です。管理会社が理事会の役割を兼ねて担うことで、意思決定がスムーズになり、業務の停滞を防げるというメリットがあります。

しかし、その便利さの裏側には見過ごせない課題もあります。

管理会社が発注者でありながら同時に受注者となることで、工事や修繕の費用の適正性・透明性が損なわれるリスクが指摘されているのです。いわば「チェックする側とされる側が同じ立場になる」という利益相反の構造が内在しています。

こうした課題に対して、国も対策を進めています。具体的には――

・ 管理者契約の重要事項説明を義務化し、組合員に内容を十分理解してもらう仕組みづくり

・ 監事に第三者専門家(マンション管理士・弁護士など)を選任できる制度の導入により、外部の目でのチェックを強化

・ トラブル相談窓口の整備・強化による住民の安心確保

制度自体は「管理不全マンション」を増やさないための有効な選択肢である一方、仕組みをどう透明化し、住民が安心して任せられる体制を整えるかが、今後の大きな課題といえます。

参考資料:国土交通省 マンションにおける外部管理者方式に関するガイドラインの策定について

5. 再生ニーズへの対応:建替えやリノベーション

修繕では対応できない老朽化マンションにおいては、建替えや一棟リノベーションなど再生の選択肢が必要です。

しかし、建替えには次のようなハードルがあります。

区分所有者の合意形成(法律では4/5以上)

建替え後の住戸面積基準による費用増

容積率や高さ制限など都市計画上の制約 等々・・・

修繕では対応しきれない老朽マンションの増加は、今後の大きな社会課題です。

建替えやリノベーション、敷地売却、解体といった多様な手段を現実的に選べる制度整備が求められています。

さらに、資金面の支援と住民合意形成を後押しする仕組みが整って初めて、「安全で住み続けられる都市住宅ストック」の再生が進むといえるでしょう。

6. 地方自治体の役割と地域連携

最後に、重要な担い手として注目されているのが地方公共団体の役割強化です。これまで管理は「所有者の責任」とされてきましたが、地域全体の安全・景観・経済にも大きな影響を与えることから、地方自治体が以下のような関与を強める方針です。

管理不全マンションへの勧告・助言

危険なマンションへの建替え働きかけ

管理団体の登録制度と連携強化

専門家育成・人材支援体制の整備

7. おわりに

今後、マンションの「老い」にどう向き合うかは、個々の住民や管理組合だけでなく、地域社会・行政・専門家が協力して考えるべき課題です。マンションは個人の所有物であると同時に、地域の資産であり、未来の街並みに直結する存在です。

私たちも、建物と人、両方の「老い」に寄り添いながら、持続可能なマンションの未来を支えるために、地域と連携し、専門的な視点で貢献してまいります。